令和7年度文化庁文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業)を受けて実施しています

.png)

公開場所:関西学院(西宮市上ヶ原一番町)【MAP】

※駐車場はございません。公共交通機関でお越しください。

公開日時:12月6日(土)10時~14時

アクセス:阪急電車「甲東園」駅より徒歩25分/阪急電車「仁川」駅より徒歩22分/※駐車場はございません。予めご了承ください。

参加費:無料

直径12m、高さ3mの小円墳。南に開口する右片袖形式の横穴式石室を有する。石室石材には仁川渓谷で採れる花崗岩の河原石が使用され、埋葬遺骸の一部と金環、滑石製勾玉、琥珀製棗玉、碧玉製管玉、水晶製切子玉、硝子製小玉、鉄鏃、馬具片、革帯留金具片、須恵器完形品が出土している。

<現地公開日以降のコレクションカード配布場所>

西宮市立郷土資料館窓口

休館日:毎週月曜日、年末年始(12月29日~1月4日)

10時~17時(入館は16時まで)

※12月28日(日)をもって配布終了となります。

なお、数量に限りがあるため、予定より早く終了する場合がございます。

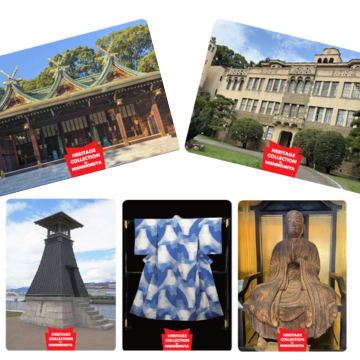

西宮神社では、西宮神社表大門[国重文]・同大練塀[国重文]・嘉永橋[国登録]・瑞寶橋[国登録]に加え、令和7年3月13日に、本殿・東翼殿・西翼殿・拝殿・手水舎・銅鐘舎(旧燈籠覆屋)が国登録文化財に登録された。現地公開当日には、見学可能な表大門・大練塀・嘉永橋・瑞寶橋・拝殿・手水舎・銅鐘舎に案内パネルを掲出する。

<コレクションカードは、配布終了しました>

.png)

六湛寺の開山である虎関師錬を描いた頂相で六湛寺の塔頭の一つ茂松寺に伝わる。虎関師錬は鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての臨済宗の僧で、京都に生まれ、南禅寺・東福寺などに歴住し、国師号を受けた高僧。詩文にたけ、また多くの著書もあり、中でも仏教史書『元亨釈書』は有名。画面上部に墨蹟で有名な寂室元光の賛ががあり、そこに記された干支から本図は1366年ごろの制作と推定される。令和5・6年度に保存修理が実施された。

<コレクションカードは、配布終了しました>.png)

<セミナー開催>無料

歴史街道推進協議会 西国街道連携事業リレーセミナー

「浄橋寺文書」からみる宿場町生瀬

開催日時:11月26日(土)13時30分~15時

会場:西宮市立郷土資料館2階

生瀬村は、丹波・播磨と摂津を結ぶ街道の要衝として、慶長末から元和初年(1615)頃、徳川幕府より宿駅に指定された。この村に伝えられ、淨橋寺の所蔵に帰した資料群が「浄橋寺文書」である。宿駅関係資料を豊富に含むほか、淨橋寺の由緒や住持に関する資料、生瀬村の人口流動を示す資料、境界争論に際して作成された絵図等が一定のまとまりを形成している。

全国えびす社総本社の本殿。身舎の前に庇を付した春日造を相の間で三棟並列に連結した大規模な社殿。屋根は銅板葺。組物は大斗絵様肘木で、庇を一連で葺き降ろし、庇両端に隅木を入れる。戦災焼失した旧国宝本殿を昭和36年に復興した我が国唯一の三連春日造社殿として貴重である。令和7年3月13日に本殿他、東翼殿・西翼殿・拝殿・手水舎・銅鐘覆屋(旧燈籠覆屋)が国登録文化財として登録された。

<コレクションカードの配布は終了しました>